一、执行前和解协议与生效判决的效力冲突——从两个案例谈起

(一)吴梅与眉山纸业公司买卖合同纠纷案——执行前和解协议的性质之争及债务人违约时债权人的救济途径

基本案情:原告吴梅长期售卖旧书报给四川眉山西城纸业公司,因双方为长期合作关系,故从2004年始至2009年4月双方从未进行过结算。2009年4月14日眉山西城纸业公司给原告做出书面说明,结算售书款为1,970,000元。2009年6月11日四川眉山西城公司再次通过结算书确认其未支付原告售书款为548,000元。后因四川眉山西城纸业公司拖欠结算款项,吴梅遂向法院提起诉讼,请求依法判令四川眉山西城纸业公司支付拖欠的购书款。

东坡区人民法院一审判决支持了吴梅的诉讼请求,西城纸业公司不服提起上诉,上诉期间,双方达成和解并签订还款协议书,约定四川眉山公司按时还款,原告对涉诉数额让步,四川眉山公司撤回了上诉。后四川眉山西城纸业公司不按和解协议履行故原告吴梅提起执行程序,西城纸业公司以和解协议为依据申请执行监督。眉山中级人民法院复函表示执行生效判决合法合理,应继续执行。

本案裁判要点为:裁定准予撤回上诉后,一审判决生效而具有执行效力。二审自愿和解属于双方之间的一致协议,故缺乏强制执行效力。四川眉山西城纸业公司的请求不应支持。

案例分歧与启示:本案发布后在实务界与学术界引起了较大的讨论,如清华大学王亚新教授、南京大学严仁群教授分别在《法学研究》《中国法学》专门撰文讨论。关于本案讨论焦点主要有二,第一是未经法院审判人员的主持参与,当事人于诉讼程序之外就债权债务的履行自行达成的和解协议属于什么契约,即执行前和解协议的性质如何界定,第二是如债务人拒绝执行和解协议时另一方该如何寻求救济。

(二)孙文强与赵延强建设工程施工合同纠纷案——执行前和解协议的性质之争及债权人违约时债务人的救济途径

基本案情:原告孙文强向山东滨州中院诉被告赵延强支付工程款,滨州中院判令被告赵延强向原告孙文强支付工程款1,791,111.20元。判决送达后原被告做出了一份和解协议约定:赵支付孙20万元工程款,涉案工程对外所产生的债务均由孙负担。孙文强在协议上签署收到二字。后孙文强以和解协议是在其受胁迫的情况下达成并非其真实意思表示为由向法院申请了强制执行,赵延强以双方存在和解约定为由抗辩,滨州中院驳回了孙文强的申请。

孙文强不服提起复议。山东省高级人民法院认为:双方当事人为了履行生效的民事判决,自愿达成和解协议并履行完毕,视为债务人已在法定期限内履行了裁判确定的内容。当事人双方一致达成和解协议并且履行完毕就应视为赵延强已履行了生效民事判决书内容,裁定驳回孙文强的复议申请。

案例分歧与启示:本案具有很强的典型性,与吴梅与四川眉山西城纸业公司买卖合同纠纷案在本质上相同,均涉及执行前和解协议的性质界定问题,但区别在于本案属于债权人反悔并提起强制执行。对此债务人该如何救济,救济之路是否畅通,债务人能否就执行前和解协议另行提起诉讼?此类问题均值得我们探讨。

以上两个案例较为典型但时间较早,在近五年内依然存在大量类似案例,大量类似案例的存在恰恰从反面说明执行前和解协议与生效判决的效力冲突时依然没有统一的裁判标准。

在我国法院中,最高人民法院最能代表审判实务中的司法裁判观点。我国虽不是判例法国家,但高级人民法院的判例也经常被地方法院作为参考适用或者直接引用其判决裁定中“本院认为”的论证部分。

除此之外,高院的案例对下级人民法院的审判活动也会产生较大影响,在诉讼中对于法律适用存在争议的纠纷,司法实践中代理律师惯用的做法便是穷尽一切手段寻找最高人民法院或受理法院的上级法院的裁判文书,并引用对其代理一方有利的裁判观点。

若一审裁判做出后如败诉方不服势必会向上一级法院提起上诉,如一审判决与上级法院的裁判观点相左时便会存在改判或发回重审的极大可能性,这是一审法官不愿意看到的,乃至实务中竟出现“找到上级法院的有利判例案件便已成功一半”的说法,由此可窥法院之间的司法裁判观点之间的影响之大。

换言之,最高院和高级法院发布的案例对辖区内各法院的裁判标准的统一意义重大,可以代表司法实务中的裁判观点。

笔者在中国裁判文书网输入“判决、诉讼外和解”关键词检索到裁判文书共197份,输入“执行前和解”检索到裁判文书共52份,在检索到的裁判文书中很大一部分都是法院执行中对被执行人所提出的执行异议的裁定及被执行人不服裁定提起复议后法院对复议申请做出的复议结果。

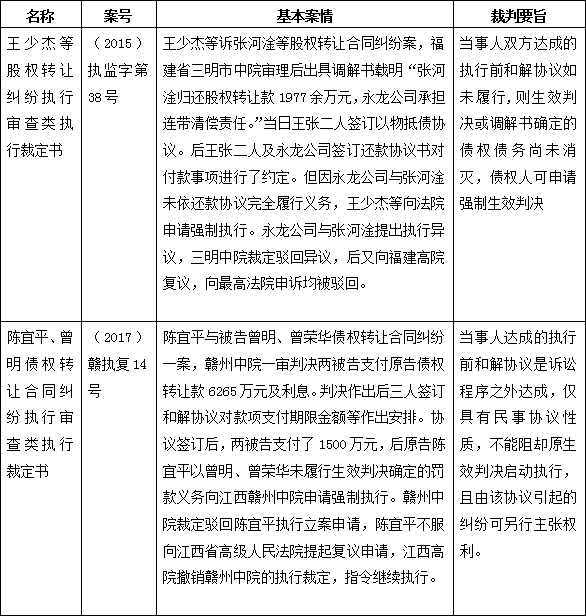

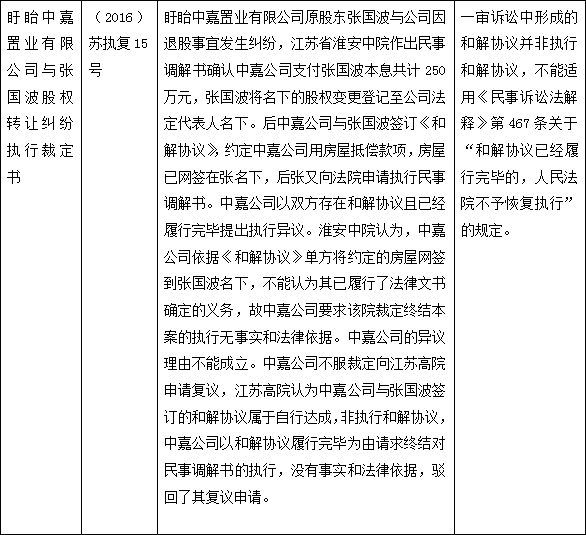

笔者选取了最高院、江西省高院、江苏省高院等最具代表性的执行裁定书,以期窥见当前我国裁判活动关于执行前和解协议的全貌。

表一 部分高院关于执行前和解协议的裁判观点

最高院发布指导案例的目的是统一裁判规则,但2号指导案例发布后目的虽未达反而引起学术界和司法实务界的研究热潮。

学术界研究大有百家争鸣之态,但终因没有实质性建树成果无法给司法实践做出参考,此时亟需立法予以明确一锤定音,奈何在2012年和2015年历经两次修改民诉法时均未涉及。

问题的长期存在导致司法实践中裁判尺度不一,给法院的审判活动造成很大的困境。故在对我国执行前和解协议的研究及处理思路现状充分了解的基础上,对“执行前和解协议”的性质进行明确、并梳理在现有法律框架下对申请执行人与被执行人双方的保护程度究竟如何、探索现有法律框架下如何应对挑战,将来应如何完善构建处理机制便很有必要。

二、债权人与债务人违反执行前和解协议时双方的救济途径不平衡

执行前和解协议案件纠纷只有在执行前和解协议没有按约履行的情况下才会触发,未得到履行无外乎两种情形,其一是债务人在协议做出后不执行该协议;其二是债权人未履行,并且在未履行的情况下启动执行程序。

根据笔者检索大量案例发现,司法实践中两种情形都有,而且债权人违约情形竟几乎与债务人违约的比例参半。在达成和解协议时往往都是一方对期限利益、履行利益做了一定的让步,如2号指导案例中债权人放弃了利息以争取期限利益,此时如债务人违约则对另一方较不公平;如债权人在签订和解协议后拒绝适当履行时亦有违诚实守信原则。

本文的写作目的是在分析现有法律框架下对债权人与债务人违约的救济方法并指出其不足之处,然后再借鉴域外成熟的立法和司法经验探索新的解决之道。因此,分析现有法律违反执行前和解协议的救济之路尤为必要。

(一)债务人违反执行前和解协议时债权人的救济之路

1.债权人不能就执行前和解协议申请强制执行

关于执行前和解协议法律无明确规定,理论界也鲜有讨论,但我们可以类比“执行和解协议”分析。

我国民诉法及其解释中关于执行和解协议的不执行后果均有规定,如债权人或债务人任一方不全面遵循执行和解协议时法院有权依据申请对执行生效文书。如此便意味着负有履行义务的一方当事人不履行执行和解协议时,债权人就只能根据申请执行原生效裁判,并不能申请执行执行前和解协议。

因为法院的执行凭证仅能是生效裁判,况且执行前和解协议并未变更生效裁判的法律效力,而仅仅是对裁判的履行期限、方式做了变更。既然公权力参与下的执行和解协议尚没有执行力,遑论缺乏公权力参与的私下达成的执行前和解协议,故执行前和解协议无执行力是毋庸置疑的。

2.债权人不能就执行前和解协议另行起诉

在学术界有部分学者一直坚持执行前和解协议可以再次争执故可以另行提起诉讼。张永泉教授认为:“执行前和解协议属于审判中法庭辩论终结后出现的事由,完全能够进行再辩论,不可以原生效裁判的既判力所遮断”。

笔者认为,辨别是否可再争议再提起诉讼应当考量是否存在再争执的价值或者诉的利益,即“执行前和解协议可否再次提起诉讼,需要审查判断执行前和解协议是否具备可诉之利益”。

另外,执行前和解协议所涉及的权利和义务关系依然与诉讼阶段的法律关系相同,二者之间内容相同,执行前和解协议仅是对权利义务的履行做了新的安排。从这个角度讲,执行前和解协议与生效裁判所指向的法律关系就是同一个,则基于“一事不再理”自然无法再另行提起诉讼。

笔者认为,执行前和解协议的实质是非执行合同,它不改变原始裁判文书所确立的基本内容,也不引起或产生新的权利义务关系,因此没有独立性。司法制度具有终局性,作出决定时,当事人之间的争端得以解决,当事人不得对此再进行争议。

因此,当债权人与债务人双方于执行前作出和解协议时实际上双方之间的纠纷便已经得到解决,权利义务亦得以确定确定。执行前和解协议的目的是为迅速实现裁判所确定的权利义务,因此对执行前和解协议自然就不能再单独提起诉讼。

3.债权人可以申请执行原生效裁判

《民事诉讼法》第230条规定在执行程序中如债权人与债务人在执行和解协议做出之后一方未按照约定履行执行和解协议,另一方可对原生效法律文书申请强制执行。此谓恢复执行制度,该制度成为司法实践中法院依申请执行原生效判决的依据。

基于民事诉讼法的规定以及2号指导案例所确立的指导精神,司法实践中现前的处理办法是,如果当事人之间达成执行前和解协议后,债务人未遵守时,债权人有权申请恢复执行原生效裁判。

(二)债权人违反执行前和解协议时债务人的救济之路

债权人违反和解协议时债务人的救济之路也无非两条,第一是能否就和解协议另行起诉,第二是能否提起执行行为异议。如前所述,基于“一事不再理”债务人自然也无法再另诉。我国关于执行异议的规定主要有两个,即《民诉法》第225条关于执行行为的异议和《民诉法》第227条关于案外人的执行异议制度,但以上两个制度都不能保证债务人的合理维权途径。

《民事诉讼法》第225条规定的是当事人对于司法机关违反法律的程序性规定而设置的救济制度,并不涉及当事人之间的实际履行内容的纠纷。《民诉法》第227条中案外人可以提出反对意见,并有权对异议裁定进行诉讼或者启动再审。本条仅规定了如案外人提出执行异议时,债务人有权提起诉讼,但笔者认为根本不能保障债务人的救济之路。

第一,如债权人违约时债务人想达到的目的是对抗执行原生效法律文书,而《民诉法》第227条所称的案外人异议是针对执行标的物,无法实现这一目的。

第二,《民诉法》第227条规定的案外人、当事人不服裁定时的申请再审权或者另行起诉的的权利并不适用于执行前和解协议的债务人,归纳《民事诉讼法》第200条再审的事由不难发现,再审的启动事由是原判决存在实体上或者程序上的错误才可以通过再审予以纠偏,执行前和解协议是裁判内容实现做出的安排,原生效裁判不存在实体上或程序上的错误,则无法通过再审程序来对抗执行。同时如前文所述,基于“一事不再理”,债务人亦无法重新提起诉讼。

作者:高志杰律师

陕西韬达律师事务所

微信二维码

微信二维码

公众号二维码

公众号二维码